En cada parada nos dijeron que no llegaríamos al siguiente punto. En cada parada nos bendijeron. En cada parada nos vigilaron. De los migrantes, encontramos solo las huellas de un éxodo subterráneo, que se mueve oculto en cajas de tráilers o en hoteles que disfrazan casas de seguridad. Un éxodo silencioso e invisible, que sólo sale a la superficie en forma de cuerpos mutilados, quemados, masacrados.

Las Historias

- 1. ¿Alguien va para Tamaulipas?

- 2. Una última imagen

- 3. La entrada del infierno

- 4. Los perdimos

- 5. En el epicentro del horror

- 6. Los vigías que si vigilan

- 7. Acá gobierna el Diablo

- 8. Ojos que no ven

- Ocultar historias (x)

Iniciamos el viaje en San Luis de la Paz, Guanajuato, donde hace 4 años salieron 23 hombres que nunca volvieron. La Procuraduría General de la República encontró y devolvió un cuerpo, supuestamente el José Guadalupe Almaguer, el “coyote” de La Escondida, pero a sus familiares no se les permitió ver el cadáver ni una prueba de que era él. Su familia aún espera noticias, a pesar que hay un sepulcro con su nombre en el cementerio local. Supuestamente Almaguer fue hallado en una de las 47 fosas localizadas en San Fernando, Tamaulipas, en abril del 2011. Pero las autoridades no han dado información de la investigación, ni siquiera a las familias de los desaparecidos. Como en otros casos, son las esposas y madres las que se han convertido en investigadoras. Hoy saben que los 23 se fueron a Dolores, donde sospechan que a 18 los subieron en un tráiler. Otros cinco regresaron a San Luis de la Paz para tomar un autobús de pasajeros. Todos llegarían a Monterrey, Nuevo León, y de ahí a Camargo, en Tamaulipas. ¿Cómo fue a dar entonces el cuerpo Almaguer a San Fernando, a casi 300 kilómetros de Monterrey? Es una de las muchas dudas que nos dejará este viaje.

San Luis de la Paz es un pueblo de tradición migrante. En la avenida principal de la cabecera municipal se hacen filas en bancos para recibir remesas y para tomar un camión con ruta directa a alguna ciudad de Estados Unidos.

Ninguna de las seis empresas transportistas en las que preguntamos cruza Tamaulipas, aunque sea la ruta más corta para llegar a las ciudades del Este. Hacen el viaje directo por la autopista que va a Monterrey, una ruta más segura.

O menos insegura, pues. Un chofer de un pueblo cercano nos contó que hace mes y medio pasaba por esa autopista y a la altura de Matehuala una pick-up le cerró el paso y seis hombres con pasamontañas con armas largas le hicieron el alto. El conductor advirtió a los pasajeros que los iban a asaltar. Con la adrenalina a tope y nublándole la razón, pisó el acelerador. Kilómetros después, la pierna le temblaba del cansancio y la tensión, pero seguía en con el pedal del acelerador hundido. Cuando llegó a la central de autobuses sus compañeros le dijeron que entre faro y faro el camión tenía 9 impactos de bala. “No escuché nada, solo unos golpecitos”.

En una tiendita, un hombre de rostro amable hace cuentas en una libreta cuadriculada. Una vez más, preguntamos cómo podemos llegar a Ciudad Victoria. El hombre pierde la sonrisa.

— No. A Victoria no vamos.

— ¿No hay ningún modo de llegar?

— A ver, espéreme – dice después de unos minutos de insistencia– Mire, hay una corrida a las 11 de la noche. Quedan cuatro lugares.

— Oiga, pero ¿no es muy peligroso? Nos han dicho que no viajemos de noche

— Pues uno nunca sabe… Yo no puedo decirle eso.

Su tono ya muestra impaciencia. Le preguntamos entonces cómo podemos llegar a Ciudad Valles, que es más cerca. Y nos indica que el único camino es viajar a San Luis Potosí y de ahí tomar las rutas que van hacia Tampico, por el sur de Tamaulipas.

— Eso sí está peligroso –aclara–. Toda la huasteca está cabrona.

Seguimos la ruta que nos indica el hombre y en San Luis Potosí nos detenemos en la Casa del Migrante, una amplia construcción instalada junto a las vías del tren, donde una joven pareja espera la máquina que va para Laredo. Cuentan que llevan dos meses caminando, junto a las vías del tren. Suben cuando pueden y cuando ven policías se bajan y se esconden.

En el albergue hay varias decenas de migrantes, la mayoría hombres y jóvenes que nos miran ariscos. Está a punto de iniciar la “Hora Santa” que es una especie de celebración ecuménica porque muchos de los migrantes que llegan a este lugar no son católicos. El sacerdote Rubén Pérez, responsable del albergue, se da tiempo para atender a un funcionario del gobierno estatal que viene a registrar a una niña que nació en el albergue.

–Aquí el principal problema es el tráfico de personas —dice sin tapujos—. Llegando a Reynosa ya los están esperando en la estación. Los ven con sus mochilitas y ahí los agarran. En Laredo igual.

El cura cuenta que hace unos meses, tuvo a tres migrantes hondureños que estuvieron trabajando 8 meses para un grupo criminal, en una construcción. Tenían miedo de que los agarraran los militares durante el regreso y los volviera a entregar a los criminales.

–Es una forma de esclavitud — insiste —. Los que regresan aquí llegan muy desmoralizados.

— ¿Siente que ha bajado el peligro en la zona, después de las detenciones de los líderes de los carteles?

— Pues el año pasado tuvimos aquí nueve decesos, por asaltos. Ahorita en lo que va del año ya tenemos los 9, y aún faltan los meses críticos

— ¿Todavía secuestran camiones?

— Ahorita me han platicado que todavía están secuestrando camiones, por eso les digo que no corran riesgos innecesarios. Es una rifa. Las historias más tristes están a donde van ustedes.

Antes de despedirnos, nos repite la recomendación de no viajar de noche y llevar los documentos escondidos. Se le ve preocupado. “Les vamos a dedicar la hora santa”, nos dice, muy serio.

En Tamuín, todavía dentro de San Luis Potosí, una mujer que perdió a su hijo y tres nietos en la carretera Tamaulipas-Ciudad Mante nos pregunta si estamos seguros de ir a Tamaulipas.

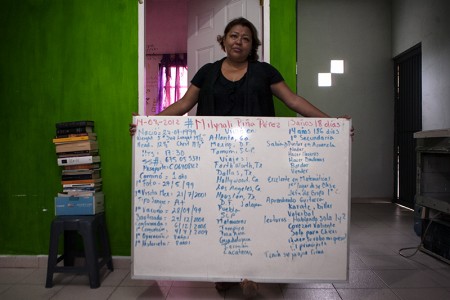

Ya de salida, nos bendice. A partir de aquí, en cada parada nos van a encomendar a dios. En cada tramo, nos dirán que el que sigue es el peor. Mante es una zona fantasma. Solo entre enero y febrero de este año se descubrieron 49 fosas, según el seguimiento puntual que ha hecho Graciela Pérez, una madre que busca a su hija adolescente, Malinaly, desaparecida hace tres años, y quien, como muchas otras madres, se ha vuelto investigadora, abogada, perito y vigilante.

Las noticias de migrantes secuestrados son comunes aquí. Los han visto en las centrales de autobuses de Ciudad Valles, Naranjo, Ocampo, en Ébano. Todos siguen la misma fórmula: un hombre llega a la taquilla y compra varios boletos, que luego distribuye entre sus acompañantes, que siempre viajan con una mochila o una bolsa y su celular. Los del grupo no hablan con nadie que no sea el hombre que los guía.

Siempre son grupos pequeños, pero es una imagen engañosa. El verdadero flujo de migrantes por esta ruta puede dimensionarse con un dato escalofriante: entre (enero de 2014 y junio de 2015) fuerzas federales y estatales han “rescatado” en territorio tamaulipeco a 1,302 migrantes que estaban secuestrados por algún grupo criminal, según información del Grupo de Coordinación Tamaulipas, Un negocio boyante.

Para ir a Ciudad Victoria nos recomiendan viajar en Transpaís, la línea de autobuses que recorre el estado de Tamaulipas con más libertad, porque “tiene acuerdo”. Quien sabe si así sea pero el dueño, Abelardo Osuna, ha sido acusado por ex trabadores de ocultar información sobre desapariciones y asaltos a sus camiones, ocurridos en 2010 y 2012. En todo caso, viajar en el autobús de dos pisos, con internet, pantallas táctiles y asientos súper cómodos nos hace olvidar que estamos entrando al infierno. La temporada de lluvias aviva el color verde de los árboles y realza los tintes de tierra colorada. Un acoiris con su media luna nos acompaña de principio a fin en medio del silencio.

En la capital de Tamaulipas perdemos la pista de los migrantes. Nadie los ha visto y nadie los recuerda. La gente aquí está ocupada con sus propios miedos: bajar la voz para hablar de algún narcotraficante, cuidar con quien hablan, encerrarse en casa. Un médico nos cuenta que cuando la cosa se puso peor, cerró su consultorio y ahora solo atiende a amigos. Intentamos por segunda vez abordar un camión que, ingenuamente pensamos, puede llevar migrantes. Nos dan una pista: algunos viajan por Transporte Frontera, del Grupo Estrella Blanca.

La taquilla está vacía y la atiende un hombre malhumorado

— ¿A San Fernando? En la línea que sigue– dice señalando Transpaís.

— Nos dijeron que aquí en Transporte Frontera, hay corridas a San Fernando.

El hombre nos mide con la mirada. Duda. Finalmente se levanta de hombros.

— Solo a las 4 de la mañana.

La prudencia gana otra vez, y preferimos seguir hasta San Fernando en coche.

La carretera 101 que va a Matamoros es un monumento al silencio. Hay ranchos, casas y construcciones abandonadas. Puertas cerradas con candados oxidados, tierra abandonada casas de campo con el pasto alto se asoma por las ventanas de los lugares sin gente. El derecho de piso es el derecho a sembrar a producir, a vivir aquí. El derecho no cedido a sus habitantes que prefirieron abandonar, que pagar con la vida el usufructo de sus tierras.

Quizá la imagen que resuma este desierto es la de la procesadora de carne Premium Beef en Padilla, que alguna vez envió 100 toneladas de carne por semana a Corea. Pero los dueños no quisieron pagar y los criminales la hicieron arder, apenas inaugurada. Hoy, de la mole de construcción sólo queda el esqueleto. El fuego retorció el metal que cruje cuando el viento mueve con facilidad las láminas abandonadas.

La vista en la autopista que conecta Victoria con la cabecera municipal de San Fernando, es un constante recordatorio de que este lugar no es para extraños, ni siquiera para lugareños: cenadurías, restaurantes de carretera, cuyos antiguos anuncios prometían rica machaca o desayunos, todos abandonados, ahora muestran la pintura descarapelada, o quemada. Los ventanales tapiados o rotos se han vuelto cuencas oscuras de una comunidad que alguna vez fue próspera.

Unos 20 kilómetros antes de llegar a la cabecera municipal, nos topamos con un complejo militar en construcción. Soldados y funcionarios del Instituto Nacional de Migración (INM) hacen revisiones a carros particulares y autobuses que se dirigen a Matamoros, Reynosa y la frontera chica. Buscan drogas y centroamericanos. Según los soldados, el hallazgo de indocumentados es variable. En este momento, hay dos jóvenes retenidos adentro de una camioneta del INM, pero no nos permiten hablar con ellos ni tomar sus nombres.

Son las cinco de la tarde, las sombras comienzan a alargarse. Uno de los funcionarios de INM, al saber que hay periodistas viajando desde la ciudad de México, suelta una pregunta que suena a chiste malo.

– ¿Y cómo le hicieron para llegar hasta aquí?

En San Fernando, la gente tiene miedo, pero también necesita hablar, dar pistas, contar el horror de estos años y la transfiguración de un pueblo con el que se ensañó la muerte. Las historias que cuentan provocan escalofríos: niños de San Fernando juegan al secuestrado, cobran derecho de paso a sus compañeros para ir al baño. “Para mí era lo peor que un delincuente le mochara por dinero las orejas a niños o a sus víctimas por dinero; ahorita si te lo entregan sin orejas o sin manos das gracias porque te lo entreguen”, dice una mujer. “Al principio esto nos asustaba, yo veía una cabeza en la calle y me daban ganas de vomitar, me alteraba de los nervios, ahorita puedo ver una cabeza o el cuerpo digo: ¡chingao, pobre pelado!”.

La noche nos alcanza con estos relatos. Pedimos alguna recomendación para dormir, y en un sistema casi clandestino de llamadas de casa en casa, llegamos a un hotel que solo recibe personas con invitación. Seremos los únicos huéspedes. Una vez que entra el auto, la reja se cierra con cadena y candado. Es sábado y el pueblo está mudo. Aquí nadie sale de su casa en la noche. Es un suicidio asistido.

Un rápido recorrido por el pueblo nos permite contrastar la vieja estación de autobuses, cerrada casi todo el día, con la moderna estación de Transpaís, que tiene corridas casi cada hora.

Seguimos sin ver migrantes, salvo por la memoria de los 72 que fueron asesinados en agosto de 2010, en un rancho que está apenas a 20 minutos. Con algunas indicaciones, nos encaminamos a la brecha que lleva al rancho El Huizache, y al bodegón donde fue la masacre. Es una sensación terrible, como si el lugar donde fueron asesinados les perteneciera para siempre a esos muertos.

Hasta hace unos años se llamó Playa Bagdad. La Playa Costa Azul –nombrada así en honor del ícono popular, Rigo Tovar — es la entrada al último límite en la costa noreste del país. Para llegar al límite fronterizo de Matamoros hay que meter el auto a la playa y bordear hasta llegar al delta del Río Bravo. Durante varios kilómetros no vemos nada más que aves y mar, pero justo en el último pedazo de México, donde se encuentran el Río Bravo y el mar del Golfo, encontramos a varios hombres haciendo pesca deportiva. Parece extraño que vengan a pescar en lunes a las 11 de la mañana, pero todavía más extraño es lo que nos dicen: que es la primera vez que vienen en un año y medio y que se arriesgaron, porque hay gente de “la maña” que controla la zona y si entras sin permiso te agarran a tablazos.

Es imposible no pensar que el último puesto naval lo dejamos en la zona turística, donde no hay turistas.

A unos metros, en la rivera del río, un hombre delgado, moreno y tatuado, se ocupa pescando jaibas. Prefiere no conversar, solo dice que por acá casi no viene. Durante algunos minutos tomamos imágenes de las aves y la playa. Luego entablamos una breve charla con unos de los pescadores deportivos sobre lo sorpresivo resulta estar tan cerca de la frontera (debemos estar a unos 50 metros del territorio estadounidense) sin que haya militares, marinos o policías. Parece tan fácil cruzar.

— Sí pasan (personas), nomás que vengan apalabrados. Pero ustedes vienen a ver lo de los pájaros, ¿verdad? – dice, en referencia a la versión que le dimos de que estamos documentando las variedades de aves en las costas mexicanas –. Aquí mientras uno venga tranquilo a hacer su trabajo y no se meta con nadie no tiene problemas.

— Sorprende que no haya vigilancia.

— No. Aquí si hay guardia, de día y de noche, nomás no de las autoridades ¿si me entiende?… Mire, ese con el que estaba platicando (señala al hombre de las jaibas) es el guardia. Pero como le digo, aquí si uno viene tranquilo no tiene problemas.

En la carretera Matamoros-Reynosa después de varios kilómetros bordeando el límite fronterizo entre Estados Unidos y México el coche da la señal de que nuestra reserva de gasolina nos dejaría varados en pocos kilómetros.

Pensamos que podemos encontrar un expendio pronto. Para nuestra sorpresa, las próximas 4 estaciones siguientes están cerradas. Gasolinera que no está abierta, estación que no pagó cuota. Decidimos volver a la última gasolinera abierta de Matamoros y donde sólo funcionaba una de las bombas. Los únicos dos hombres que trabajan en la estación llevan sus overoles verdes, los hombres de caras largas de aburrimiento y responden con monosílabos a todo lo que les preguntamos. Un muchacho de unos 17 años los acompaña, no llevaba el uniforme olivo que utilizan los trabajadores, de su cuello cuelga la muerte. Los trabajadores cuidan sus palabras mientras el muchacho nos tantea con la mirada. Antes de que salgamos rumbo a Reynosa ya saben que vamos para allá.

En la estación de autobuses de Reynosa confirmamos lo que nos había dicho el sacerdote de San Luis Potosí: está llena de “halcones”. Son muchachos que están ahí horas, observando a los que llegan. Rondan la central vigilando la mercancía: migrantes.

Curiosamente, también hay muchos militares, adentro y afuera de la estación. Es una convivencia pacífica. Cómplice. Los centroamericanos que llegan se identifican porque solo tienen una bolsa o mochila ligera y un celular. Llegan de uno por uno, reciben instrucciones por teléfono. Se dirigen a un centro comercial que está a dos cuadras de la estación y ahí en la cafetería, se encuentran con otros, hasta que llega alguien llega por todos.

En la taquilla de Transportes Frontera preguntamos si ya llegó el camión que sale de Ciudad Victoria a las 4 de la mañana, ese en el que nos íbamos a subir para ir a San Fernando. La mujer, extrañada, dice que no tienen ese servicio y que chequemos en Transpaís. Le explicamos que nos íbamos a venir en ese camión. Nos mira profundamente, checa en su computadora y repite de malhumor: “Esa corrida no existe”.

Mientras esperamos el camión a Camargo, un viejo maletero nos cuenta que ya no hay personal para hacer el conteo de personas en la entrada de la sala y que ahora la revisión se hace directamente en el autobús.

— Ojalá que todo se arregle pronto—decimos, a modo de despedida.

— Esto no se va a arreglar. Lo dice la Biblia: pronto vendrá Dios a la tierra porque acá gobierna el Diablo.

Finalmente llegamos a Camargo, uno de los principales puntos de cruce de migrantes en esta frontera. Ubicamos el Hotel Guadalupano, del que nos habían hablado en San Luis de la Paz, en unas calles cercanas a la entrada del pueblo. Es una construcción de dos pisos, vigilada por tres hombres que se ven poco amigables. Damos vuelta en la equina y a media cuadra vemos los costales de un retén militar.

Casi de salida, nos topamos con una Cadillac color negro con hombres armados que miran hacia el interior del auto con placas del DF y pasan de largo. Minutos después, encontramos otra camioneta con gente armada, esta vez parecen policías estatales y por la velocidad a la que vienen se nota que tienen prisa. Nos hacen señas para que nos quitemos del camino.

Camargo es la última parada. Comenzamos el regreso (por la ruta menos insegura de Monterrey) con la sensación de que hemos estado viajando sobre un cementerio y con la muerte al lado. Que apenas vimos la cola del tigre. Que hay una ruta subterránea, nocturna, intangible, por la que cada día, cientos de personas que buscan una mejor vida cruzan el infierno. Sentimos alivio de regresar.

***

Una semana después de que regresamos recibimos un mensaje: “militares encontraron un tráiler con 150 migrantes en un camino de terracería en Mante”. Dias más tarde, el 22 de julio, leemos en la prensa local que en una brecha de San Fernando, fueron encontrados tambos de 200 litros con restos de huesos humanos disueltos, en los alrededores, vehículos desmantelados.

La historia de horror en Tamaulipas sigue en verbo presente.